マイクロスコープ

根管内はとても狭く、肉眼では細部まで確認できないほど複雑な構造をしています。根管治療でマイクロスコープを使用すると、肉眼の2〜24倍の拡大視野下で、根管内の深部まで確認しながら、精密かつ丁寧に処置することが可能になります。感染組織を見逃さず、徹底的に取り除くことで再発のリスクを大幅に軽減し、歯の寿命を延ばすことが期待できます。

精密根管治療|夙川駅すぐの歯医者|西宮夙川ひかる歯科クリニック

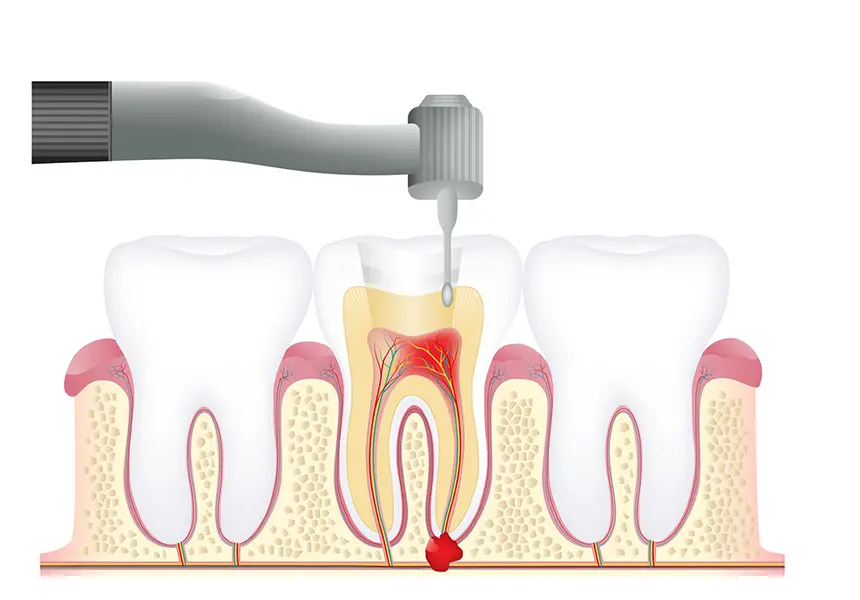

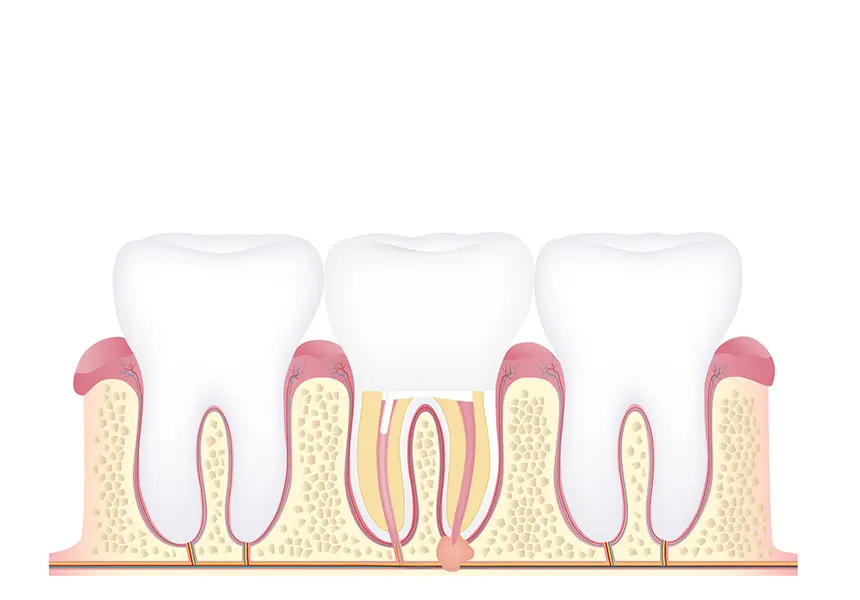

根管治療とは、虫歯が神経まで達した際に行なう治療です。歯根の中にある「根管」とよばれる管状の組織から、感染した神経や血管を取り除き、消毒して封鎖することで、症状の進行を抑えます。歯を残すために必要な治療ですが、根管はとても細く、複雑に枝分かれしているため、歯科治療の中でも難易度が高いとされています。

西宮夙川ひかる歯科クリニックでは、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を用いることで拡大視野下での精密な処置を可能にしており、感染組織の取り残しによる再発リスクを最小限に抑えています。

歯髄炎とは、虫歯が進行して歯髄(しずい)とよばれる歯の神経に細菌が感染し、炎症を起こした状態のことです。冷たいものや熱いものがしみたり、何もしていないのに、歯がズキズキと痛んだりします。放置すると症状が悪化し、神経が壊死するおそれがあります。早めに根管治療を受けると、歯を抜かずに残せる可能性が高まります。

歯髄壊死とは、虫歯や外傷などによって歯の神経である歯髄が死んでしまった状態です。歯髄炎を放置すると歯髄壊死が起こります。神経が壊死するため、痛みは一時的に治まることがありますが、細菌が歯の内部で繁殖しやすい状態になっています。レントゲンなどの検査で歯髄壊死が認められた場合は、速やかに根管治療を行なう必要があります。

歯髄炎が進行して歯髄壊死となり、それをさらに放置すると、根尖性歯周炎へ進行します。歯の内部で繁殖した細菌が、歯根の先端にある孔から周囲の組織へと感染を広げ、膿が溜まるようになります。進行すると強い痛みが生じるほか、歯肉や顔の腫れ、歯肉からの膿の排出などが症状として現れます。症状が重症化すると、根管治療だけでなく外科的処置が必要となる場合もあるため、早めの治療が重要です。

根管内はとても狭く、肉眼では細部まで確認できないほど複雑な構造をしています。根管治療でマイクロスコープを使用すると、肉眼の2〜24倍の拡大視野下で、根管内の深部まで確認しながら、精密かつ丁寧に処置することが可能になります。感染組織を見逃さず、徹底的に取り除くことで再発のリスクを大幅に軽減し、歯の寿命を延ばすことが期待できます。

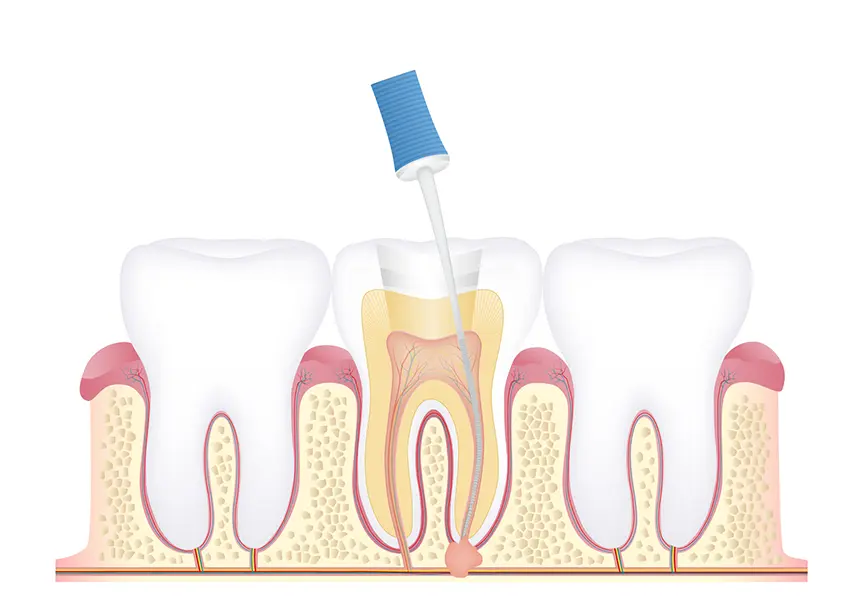

ラバーダム防湿とは、ゴム製のシートを使用して治療する歯だけを口腔内から隔離する処置です。根管治療の成功には、根管内への細菌の侵入を防ぐことが重要です。ラバーダムを使用することで、唾液に含まれる細菌が患部に入り込むのを防ぎ、治療中の感染リスクを最小限に抑えられます。また、使用する薬剤が口腔内に漏れるのを防ぐなど、安全性の面でも優れた方法です。

虫歯が進行して「歯髄炎」になると、熱いものでしみる、何もしなくても痛むなどの症状が現れます。このような場合には、細菌に感染した歯髄を取り除く「抜髄」が必要です。

歯髄炎の段階では、歯髄がまだ生きていて免疫力があるため、内部に細菌はほとんど存在しません。無菌状態を保って精密に抜髄を行ない、適合の良い被せ物で修復すれば、長期にわたり健康な状態を保つことが可能です。

歯髄炎が進行して歯髄が壊死すると、免疫力が失われ、根管内で細菌が繁殖します。さらに症状が悪化すると、歯根の先から骨へと感染が広がり、最終的に抜歯が必要になることもあります。「感染精密根管治療」は、細菌が増殖した根管内を隅々まで清掃・消毒し、無菌に近い状態に整えることで炎症を抑える治療です。抜髄と比べて処置の難易度は高くなりますが、マイクロスコープを用いた精密な処置により、治療の精度を高めることが可能です。

以前に根管治療を受けた歯でも、処置が不完全だった場合や、新たな感染が生じた場合には、「再治療」が必要になることがあります。再治療では、古い充填材や感染組織を除去し、根管内を丁寧に清掃・消毒します。炎症の原因となる物質を改めて取り除き、根管内をしっかりと封鎖することで、再発リスクを抑えて歯の寿命を延ばします。

抜髄・感染根管治療・再治療を行なっても症状の改善が見られない場合や、歯根の先端に膿などの病変が認められるケースでは、「外科的歯内療法」が適応となります。この治療では、歯肉を切開して歯根の先端を直接確認し、感染した組織や膿を取り除きます。症状によっては、歯根の先端を数ミリ切除することもあります。再発を防ぐため、切除部を封鎖し、歯の保存を図ります。

治療が必要な歯の状態を詳細に把握するため、レントゲンや歯科用CTを使用して精密な検査を行ないます。また、検査結果に基づいて診断し、患者さまに現在の状況と治療方針について丁寧にご説明します。

細菌に感染し、炎症を起こしている歯髄を根管内から除去します。根管は複雑な形状をしているため、「ファイル」とよばれる細長い器具を使って慎重に内部を清掃します。この際、ラバーダムというゴム製のシートで患部以外を覆うことで、唾液による細菌感染が起こるのを防ぎます。

感染した歯髄を除去したあとは、根管内を洗浄・消毒します。薬液を使って徹底的に根管内を洗い流すことで、器具だけでは落としきれない汚れや細菌をきれいに除去できます。

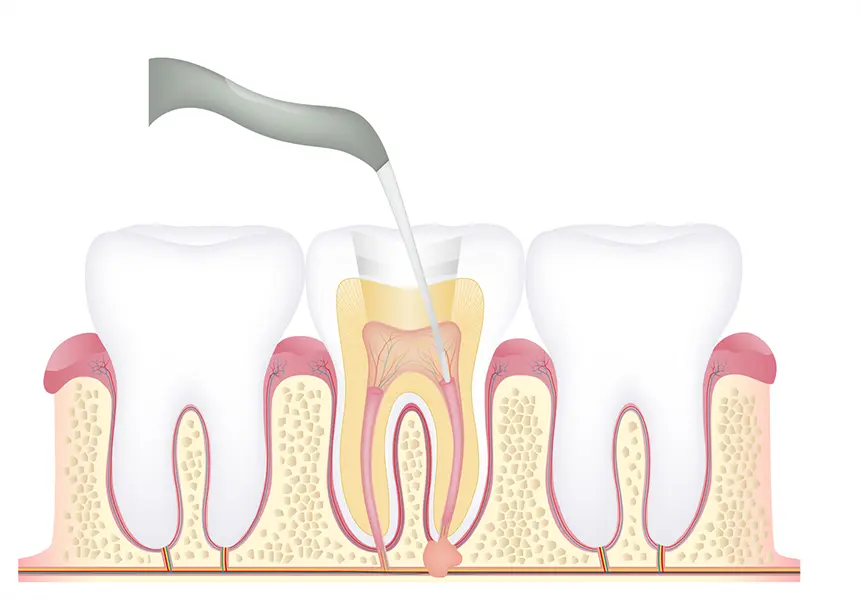

洗浄後の根管には消毒用の薬剤を詰め、仮の封をして外部からの細菌の侵入を防ぎます。必要に応じてこの処置を複数回繰り返し、内部を完全に無菌に近づけます。薬剤は歯根の先端までしっかり行き渡らせることが重要です。

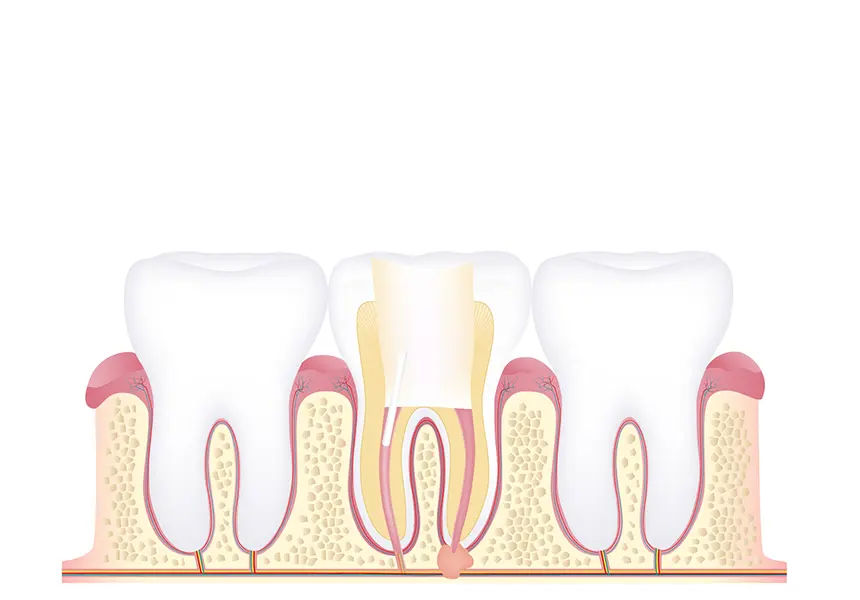

消毒が完了したら、根管内に専用の充填材(樹脂)を詰めて封鎖します。この材料は生体との親和性が高いため、拒否反応が起こる心配はほとんどありません。

根管を封鎖した後は、根管内部の空洞を補強するために歯根にコア(土台)を立て、その上に被せ物を装着します。これにより、見た目の回復とともに噛む力にも耐えられる強度を確保します。

・治療内容によっては保険診療となりますが、機能性を重視する場合は自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・根管治療を行なうと、歯の構造が筒状になるため、歯が破折しやすくなります。

・再度根管治療を行なうとさらに根管壁が薄くなり、より歯が破折しやすくなりますが、コア(土台)と被せ物を接着力に優れたセメントで接着し、歯・コア・被せ物を一体化させることで、破折のリスクを抑えられます。

・再度根管治療を行なっても、予後が悪くなってしまうことがあります。このような場合は、外科的な治療で対応することがあります。

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・精密な治療を行なうための歯科用顕微鏡であり、焦点の合う範囲が狭いため、立体的な観察機器としては必ずしも適しません。治療内容によっては使用しない場合があります。

・根管治療において、治療部位に唾液・血液、細菌などが入らないようにするため治療する歯だけを露出し、周りを薄いゴムのシートで覆う処置のことをいいます。

・治療内容によっては保険診療となりますが、機能性を重視する場合は自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・ラバーダムを使うことで感染を防ぐことができ、根管治療の成功率が上がるとされています。

・鼻呼吸をすることが困難な患者さまには不向きです。

・ラバーのにおいに不快感を覚えることがあります。