「歯肉が下がって歯が長く見える」「歯がぐらつく」「歯周ポケットが深く通常の治療では改善が難しい」このような症状がある場合、歯の周囲の組織が大きく損なわれている可能性があります。抜歯を避けたい方や、できるだけご自身の歯を残したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。ただし、再生療法はすべての方に適用できる治療ではないため、事前に検査を行ない、適用の可否を慎重に診断します。

再生療法

歯科の再生療法とは

歯科の再生療法とは、歯周病などで失われた歯肉や骨といった歯周組織の再生・修復を目的とした先進的な治療法です。特殊な膜を使って歯周組織の再生を促すGTR法のほか、GBR法・エムドゲイン法・CGFなど、さまざまな治療技術があります。患者さまのお口の状態に適した再生療法を行なうことで、歯周組織が失われて歯が大きくぐらつくようなケースでも、抜歯を回避できる可能性が広がります。西宮夙川ひかる歯科クリニックでは、お口を精密に診査したうえで、患者さまにとってより良い再生療法をご提案します。

このような症状がある⽅はご相談ください

治療方法

GTR法(歯周組織再生誘導法)

GTR法(歯周組織再生療法)とは、歯周病などで失われた歯の周囲組織を再生させるための治療法です。メンブレン(特殊な人工膜)を使って歯根の周りのスペースを確保し、不要な細胞の侵入を防ぎながら、歯根膜や骨のスムーズな再生を促します。難しい外科処置が必要ですが、再生できる骨の量が多く、進行した歯周病でも、歯を残せる可能性を高められる再生療法です。

GTR法の治療の流れ

エムドゲイン法

失われた歯周組織の再生を促すために開発された「エナメル基質たんぱく質」を主成分とした薬剤を使う治療法です。歯根に専用のジェル状薬剤を塗布し、歯が生まれるときの環境を再現することで、歯根膜や骨など歯周組織の再生を図ります。歯肉の再生によって歯周ポケットの改善が期待できる再生療法です。

エムドゲイン法の治療の流れ

CGF(濃縮成成長因子)

CGFは、患者さまご自身の血液から抽出した「濃縮成長因子」を使った再生療法です。採取した血液を専用機器で遠心分離し、治癒を促すたんぱく質を含んだゲル状成分を作ります。これを患部に塗布することで、歯周組織の再生や治癒をサポートします。より安全かつ短期間での歯周組織の再生を図れる点が特長です。

CGF法の治療の流れ インプラント手術に用いる

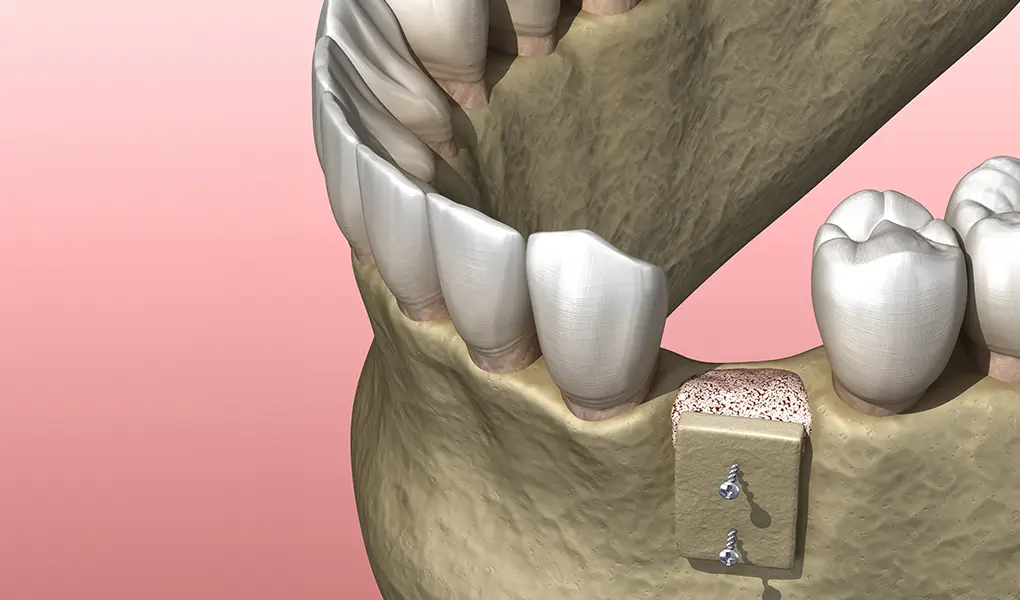

GBR法(骨誘導再生法)

インプラント治療の際に充分な骨量が確保できない場合に行なう再生療法です。 歯肉を切開して骨が不足している部分にメンブレンを設置し、骨の再生を促すことで、インプラントを安定して固定できる土台を整えます。骨量の少なさが原因でインプラントをあきらめていた方にとって治療の選択肢を広げられる方法として注目されています。

インプラント治療 歯周病治療に用いる

再生療法

歯周病が進行すると、炎症により歯を支える骨が破壊されてしまいます。一度失われた骨や歯根膜は自然に再生せず、症状が悪化すると歯を支えきれなくなり、最終的に歯が抜け落ちる可能性もあります。

歯のぐらつきが強く、基本的な治療だけでは改善が見込めない場合や、歯周ポケットの深さが6mm以上、幅が2mm以上で、骨の一部が垂直方向に痩せている場合などに、再生療法の適用を検討します。

治療の流れ

GTR法(周歯周組織再生誘導法)

症状を確認する

歯周組織の破壊は、歯周ポケットに歯垢や歯石が蓄積されることで始まります。最初は繁殖した歯周病菌の影響で歯根膜に炎症が起こり、組織が破壊されていきます。さらに症状が進行すると、歯を支える骨へ炎症が広がり、骨が徐々に失われていきます。治療を開始する前に、まずは検査を行ない、どの段階まで症状が進行しているか確認します。

歯根面のクリーニング

局所麻酔を施したうえで歯肉を切開し、歯根の表面に付着した歯垢・歯石をきれいに除去します。同時に、炎症により損傷した歯槽骨(歯を支える骨)の表面を研磨して滑らかに整えます。

人工膜の設置

失われた歯周組織が再生しやすい環境を整えるため、メンブレン(特殊な人工膜)を設置し、歯周組織が再生するためのスペースを確保します。

歯肉の縫合

メンブレンの上に歯肉を戻し、丁寧に縫合します。この後、歯周組織が再生するまで待ちます。

組織の再生

処置後は数ヵ月をかけて、歯根膜や歯を支える骨などの歯周組織が徐々に再生していきます。

定期的な経過観察

再生の進行を確認するため、定期的に検診を受けていただきます。個人差はありますが、1年程度で安定した歯周組織へ回復することが期待されます。

エムドゲイン法

歯肉の切開

まず、局所麻酔を行ない、歯周組織の再生を促したい部位の歯肉を切開します。

歯肉の剥離

切開した歯肉を剥離して歯根面を露出させます。この際、縫合しやすい形に歯肉を整えます。

歯根面の徹底清掃

歯周ポケット内に残った歯石や炎症性組織(肉芽組織)をきれいに取り除きます。

エムドゲインの塗布

エッチング処理(リン酸やクエン酸などの薬剤による前処理)を施した歯根面に、専用のジェル状薬剤を塗布します。この薬剤は歯周組織の再生をサポートする働きをもちます。

縫合と治癒

歯肉を元の位置に戻して縫合し、治癒を待ちます。また、数週間後に抜糸します。

組織の再生

治療から数ヵ月かけて歯周組織が徐々に再生されます。回復期間には個人差がありますが、適切なメンテナンスにより良好な経過が期待されます。

CGF(濃縮成⻑因⼦)

採血

患者さまご自身の血液からCGF(濃縮成長因子)を生成するために、まず採血を行ないます。使用する血液の量は約20〜40mlで、健康診断などで行なう採血とほぼ同程度の分量です。

遠心分離

採取した血液は専用の遠心分離機にかけられます。約15分の処理で、血液は「血球成分(白血球・赤血球など)」と「血漿成分(血漿・血小板・成長因子など)」に分離されます。さらに、血漿層は濃度に応じて3層に分かれ、そのうちより成分が濃縮された下層がCGFとして使用されます。

骨の再生への応用

骨の再生が必要な部位へ、CGFを骨補填材と組み合わせて移植します。また、CGFを膜状に加工し、患部に縫合して再生に適した環境を整える処置が行なわれることもあります。

料金表

再生療法の料金表はこちらよくある質問

再生療法に関するよくある質問はこちら●治療における注意点

○骨造成

・機能性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・外科手術が必要となります。

・手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

・治療後、骨がしっかりと作られるまで3~6ヵ月の治癒期間が必要です。

・歯周病の方、心疾患や骨粗鬆症など内科的な疾患のある方は、骨造成治療が適さないことがあります。

・口腔内の衛生状態の悪い方、顎骨が足りない方、免疫力や抵抗力が低下している方、歯周病発生リスクの高いとされる糖尿病の方、喫煙する方は、すぐに治療できないことがあります。

・日常的に服薬しているお薬などが治療に影響することがあります。

・サイナスリフト・ソケットリフトの処置にあたり、上顎洞膜が破れる可能性があります。その場合、手術後に抗生剤を服用して感染を予防し、膜が自然に治癒するまで待ちます。

・体の状態や細菌感染により、骨補填材と骨とが結合しない場合があります。この場合、原因を取り除き、ご希望があれば再治療を行ないます。

・骨の成長途中であるお子さま(おおよそ18歳未満の方)、妊娠中の方は治療が受けられません。

○歯周病治療/歯周組織再生治療/歯周外科治療

・内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

・治療に対して患者さまが協力的でない場合は、改善に歯周外科治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

・治療後歯肉が下がることがあります。

・治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

○エムドゲインゲルを用いた治療

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医薬品です。中等度または重度の歯周炎の歯周外科手術の際に、露出された歯根面上に補助的に局所適用します。

・自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。診療内容により異なりますが、一般的に5~15万円ほどになります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・カウンセリングからメンテナンスまでの治療期間は6ヵ月~1年ほど、治療回数は3~10回ほどとなります。

・歯や骨の状態や位置によっては、手術できないことがあります。

・外科手術が必要なため、腫れや痛みをともなうことがあります。

・外科手術が必要なため出血、神経麻痺、血管損傷、術後の腫れやあざを発症する可能性があります。

・歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉との段差が目立つことがあります。

・糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞などが進んでいる方、がんによる放射線治療を受けている方、ステロイド剤を使った治療を受けている方、妊婦や授乳中の方などの安全性は確立していません。

・喫煙される方の場合、血行が悪くなるため、治癒の遅れや治療効果の低下を招くことがあります。

・糖尿病の方や喫煙される方でエムドゲインを用いた治療をご希望の方は、歯科医師とご相談いただき、状況によっては治療できない場合があります。

○CGF

・自分の血液からPRP(多血小板血漿)を抽出し、その成長因子が持つ組織修復能力を利用することで、骨や歯肉の再生を促します。

・機能性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・技術を要するため、多様な臨床経験をもつ歯科医師を用いた治療が必要です。

・血液がサラサラになる薬を服用されている方の場合、CGFができにくいので通常より多めに採血します。

・採血が必要となるため、一般的な採血と同様、一時的に腕の内出血などが発生することがあります。