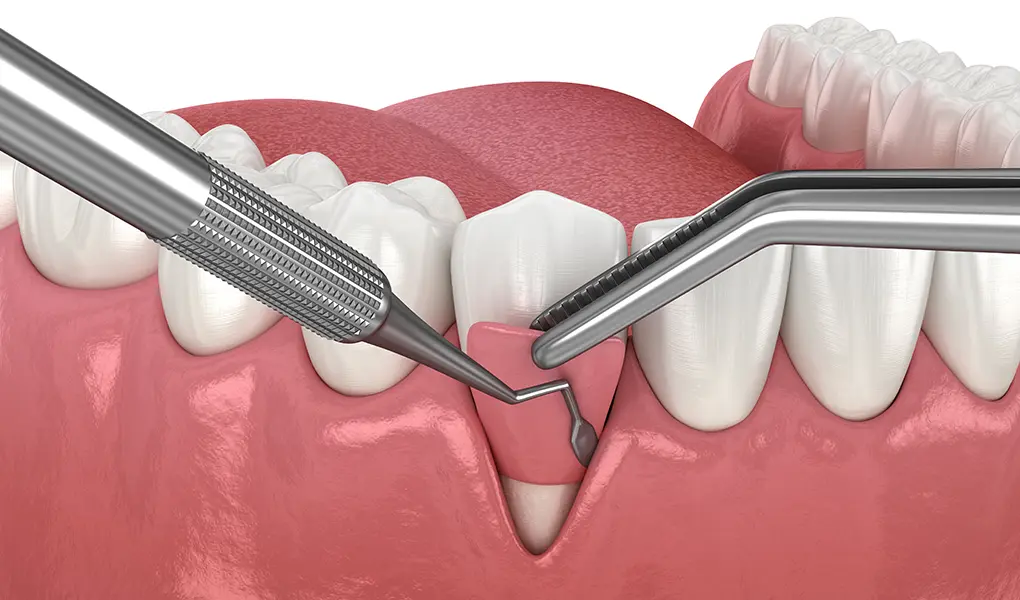

プロービング検査

プロービング検査は、歯と歯肉の間に専用の器具(プローブ)を差し込み、歯周ポケットの深さを測る検査です。同時に歯肉の出血の有無や炎症の程度も確認することで、歯周病の進行度を総合的に把握します。治療方針を決定するうえで欠かせない、基本的な検査です。

歯周病治療|夙川駅すぐの歯医者|西宮夙川ひかる歯科クリニック

歯を支える骨や歯肉(歯周組織)が、細菌の影響で起こる炎症により、徐々に破壊されていく慢性疾患です。症状が進行すると、歯が抜けてしまうこともあります。日本人が歯を失う原因の第1位であり、成人の約8割がかかっているとされる国民病です。しかし、初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行しやすいのが特徴です。歯肉からの出血などの初期症状が見られた場合は、早めに受診しましょう。

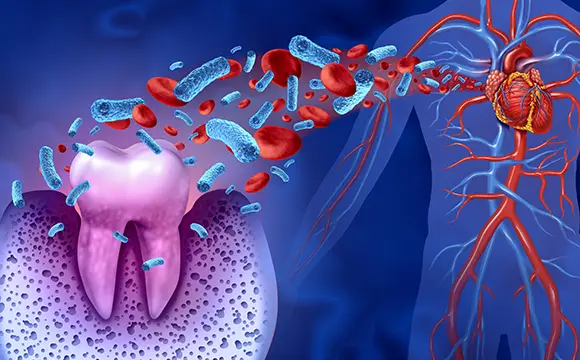

歯周病は全身の健康にも影響を及ぼすことをご存知でしょうか? 近年の研究では、歯周病菌や炎症性物質が血流に乗って体内を巡ることで、糖尿病や心疾患、脳梗塞などのリスクを高めることがわかっています。また、妊娠中は早産や低体重児出産を引き起こしやすいとの報告もあります。歯周病を治療してお口の健康を守ることは、全身の健康を維持するうえでもたいへん重要です。

西宮夙川ひかる歯科クリニックでは、患者さまが歯を失わないように、歯周病の早期発見と丁寧な治療を大切にしています。

まずは精密な検査で歯周病の進行具合を確認し、歯石の除去や歯周ポケットの清掃をしっかり行ないます。症状が進んでいる場合には、再生療法や外科的な処置にも対応しています。治療が終わった後も、定期的な検診と正しいケアのアドバイスで再発を防ぎながら、健康なお口を長く保てるようサポートします。

プロービング検査は、歯と歯肉の間に専用の器具(プローブ)を差し込み、歯周ポケットの深さを測る検査です。同時に歯肉の出血の有無や炎症の程度も確認することで、歯周病の進行度を総合的に把握します。治療方針を決定するうえで欠かせない、基本的な検査です。

歯の動揺度検査は、歯がどれくらい揺れているかを確認する検査です。専用の器具や指で歯を前後左右に軽く動かし、動揺の程度を「0〜3」の4段階で評価します。歯のぐらつきが強いほど、歯周病が進行していることを示します。歯周病によるダメージの深刻さを確認する指標となる検査です。

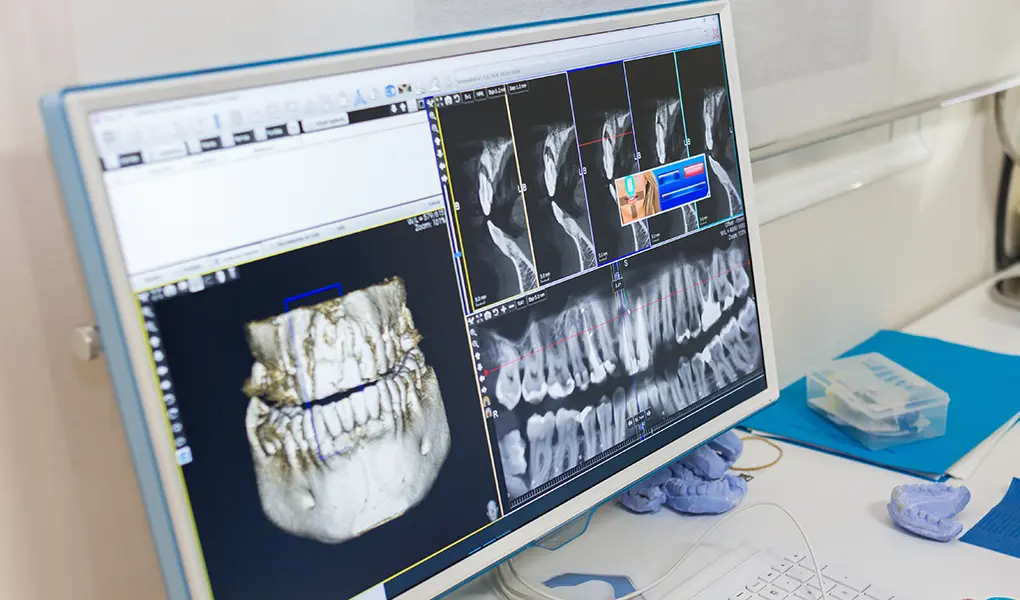

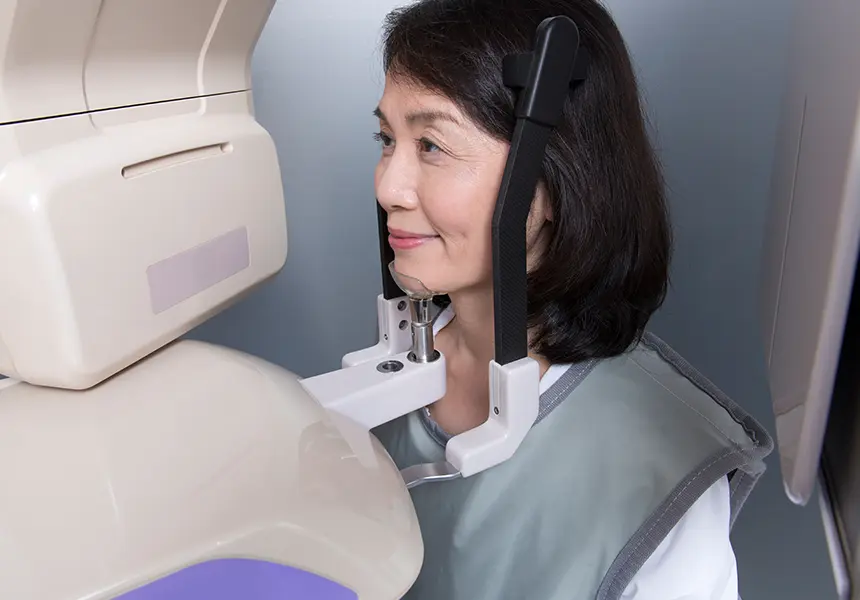

レントゲン検査は、歯や顎の骨、歯根の状態をX線で撮影し、肉眼では見えない部分の異常を確認する検査です。歯周病による骨の損傷の程度や歯根のトラブルの有無をきちんと把握することは、より的確な治療計画の立案に欠かせません。

CT検査は、レントゲンよりもさらに精密で立体的な画像が得られる検査方法です。歯の周囲の骨の高さだけでなく厚みや質、レントゲンでは写りにくい病変なども詳しく把握できます。特に外科的な処置や再生療法が必要なケースでは、治療の安全性を高めるために必要な検査です。

歯周病治療の第一歩は、正しいブラッシングを身につけることです。歯周病菌の棲みかとなる歯垢をしっかり除去することで、進行の抑制や再発防止が期待できます。当院では、お口の状態に合わせた磨き方や道具の選び方を丁寧に指導し、毎日のセルフケアの質を高められるようサポートします。

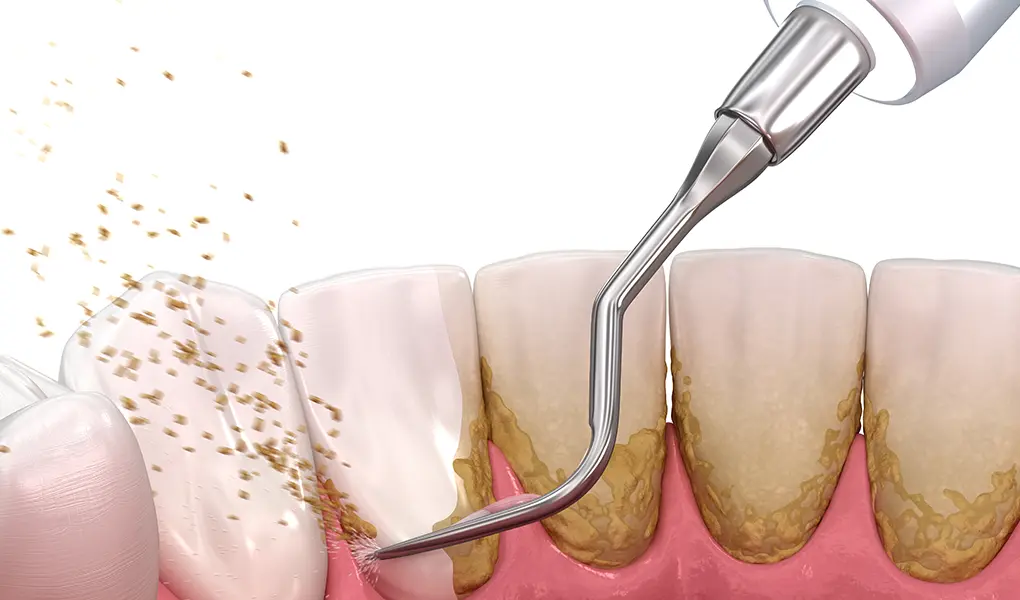

スケーリングは、歯の表面に付着した歯垢や歯石を除去する処置です。ルートプレーニングは、歯周ポケット内の歯石や汚染セメント質を除去し、歯根の表面を滑らかにして歯垢の再付着を防ぐ処置です。正しいブラッシングと合わせて行なうことで、歯周病の進行を抑えます。

喫煙習慣があると、歯肉の血行が悪くなり免疫力が低下し、歯周病が進行しやすくなります。この状態では、治療を行なっても充分な効果は得られません。当院では、歯周病と喫煙の関係をしっかりご説明し、患者さまが前向きに禁煙に取り組めるようサポートしています。

歯周病は、生活習慣と深く関わっています。食生活の乱れやストレス、睡眠不足などは症状の悪化を招く要因となります。そのため、当院では生活習慣の見直しも治療の一環として重視しています。また、生活習慣を整えることで、糖尿病などほかの生活習慣病の予防も期待できます。

歯周外科治療は、歯周ポケットが深く、歯垢や歯石の除去といった初期治療だけでは改善が難しい場合に行なわれる外科的処置です。主な治療法には「フラップ手術」「歯周組織再生療法」「歯周形成手術」などがあり、患者さまの症状に応じて治療法を選択します。

フラップ手術は、歯肉を切開して一時的に歯根を露出させ、歯周ポケットの奥深くに付着した歯石や感染組織を、目で確認しながら取り除く外科処置です。スケーリングやルートプレーニングでは届きにくい部分まで徹底的に清掃することで、歯周ポケットの深さを改善し、歯根面と歯肉の再付着を促す効果が期待できます。

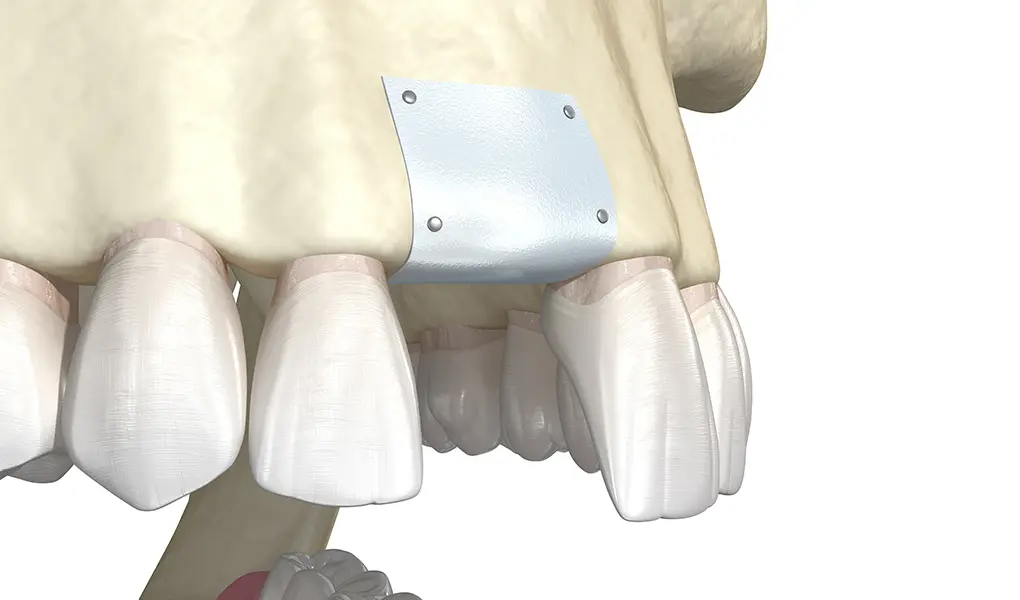

歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた骨や歯肉などの歯周組織を再生させる治療法です。代表的な方法には、再生を促すためにメンブレン(特殊な人工膜)を使う「GTR法」や「GBR法」、再生を助ける薬剤を使用する「エムドゲイン法」などがあります。重度の歯周病で歯を残したい場合や、歯肉の見た目を改善したい場合に効果が期待できる治療です。

再生療法について

歯周形成手術は、歯肉の形を整えることで見た目や機能の改善を図る外科処置です。対象となるのは、歯肉の状態が悪くブラッシングがしにくくなっている、歯周ポケットが深くなっている、加齢や歯周病によって歯肉が大きく後退している状態などです。「歯肉弁根尖側移動術」や「遊離歯肉移植術」など、目的に応じたさまざまな手術法のなかから適切な方法を選び、治療を行ないます。

まずは、歯肉の腫れや歯の痛みなど、現在感じている症状について詳しくお伺いします。その後、診察とともに、プロービング検査や歯の動揺度の確認といった精密な検査を行ない、歯周病の進行状態を把握します。必要に応じて、レントゲンやCT撮影で顎の骨の状態まで詳しく確認します。

検査結果をもとに、歯周病の進行段階を診断し、患者さまに合った治療プランを立てます。お口の現状と今後の治療内容については、わかりやすく丁寧にご説明しますので、ご不明な点やご不安なことがあれば、どんなことでもお気軽におたずねください。

歯周病の進行度に関係なく、まずは基本的な初期治療から始めます。スケーリングやルートプレーニングといった処置により、歯の表面や歯周ポケットの奥に付着した歯石を丁寧に取り除き、原因となる細菌の除去を行ないます。また、ご自宅でもしっかりケアができるよう、正しいブラッシング方法の指導も行ないます。

初期治療を終えた段階で、歯周病の改善状況を確認するために再び検査を行ないます。治療前と同様の精密検査を実施し、歯肉の状態や歯周ポケットの変化などを確認します。歯肉が引き締まり、衛生的な状態が保たれている場合、今後は定期的なメンテナンスへと移行します。

初期治療でお口の中を清潔に保っても、なお歯周病の改善が見られない場合には、より専門的な外科的処置を検討します。具体的には、歯肉を切開して歯根を露出させ、目で確認しながら、歯周ポケットの深部にこびりついた歯石や感染組織をしっかりと除去します。症状によっては、失われた歯周組織を取り戻すために、歯周組織再生療法を併用することもあります。

治療の効果を確認するために再び検査を行ない、歯周組織の健康が回復していれば一連の治療は終了です。ただし、歯周病は再発しやすい慢性疾患のため、治療後も継続的な管理が必要です。再発を防ぐためには、定期的にメンテナンスを受けて、歯垢や歯石の付着を防ぎましょう。

・内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

・治療に対して患者さまが協力的でない場合は、改善に歯周外科治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

・治療後歯肉が下がることがあります。

・治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

・内容によっては保険適用となることもありますが、歯の病気の治療ではないため自費(保険適用外)となることもあり、その場合は保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯科医院でのクリーニング・PMTCだけでは、虫歯・歯周病の予防はできません。日ごろから歯磨きなどのケアに努めることで、予防効果を上げられます。

・歯肉の腫れや歯肉炎のある方は、器具が当たることにより痛みや出血をともなうことがあります。

・歯と歯肉の境目への歯石の付着が多い方は、歯石除去後、歯肉から出血が見られることがあります。多くの場合、クリーニング後しばらくすると出血は治まり、1~2日で歯肉は治癒します。

・着色汚れや歯垢・歯石はクリーニング・PMTCで除去できますが、効果は永続的ではありません。いずれも再付着するものなので、定期的に受診して処置を受けることが大切です。

・基本的には保険での診療となりますが、治療内容によっては自費(保険適用外)となることもあり、保険診療よりも高額になります。

・ルートプレーニングは、歯肉の中に器具を入れるため通常の歯石除去よりも痛みを感じることがあります。

・歯のすき間に付着していた歯石が除去されることで、歯のすき間が目立つことがあります。

・処置後、歯肉から出血することがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後1~2日、何もしなくても痛みが出ることがあります。また噛んだときや歯を磨くときも痛みが出ることがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後、しばらく知覚過敏の症状が出ることがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後、歯肉の退縮を引き起こすことがあります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医薬品です。中等度または重度の歯周炎の歯周外科手術の際に、露出された歯根面上に補助的に局所適用します。

・自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。診療内容により異なりますが、一般的に5~15万円ほどになります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・カウンセリングからメンテナンスまでの治療期間は6ヵ月~1年ほど、治療回数は3~10回ほどとなります。

・歯や骨の状態や位置によっては、手術できないことがあります。

・外科手術が必要なため、腫れや痛みをともなうことがあります。

・外科手術が必要なため出血、神経麻痺、血管損傷、術後の腫れやあざを発症する可能性があります。

・歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉との段差が目立つことがあります。

・糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞などが進んでいる方、がんによる放射線治療を受けている方、ステロイド剤を使った治療を受けている方、妊婦や授乳中の方などの安全性は確立していません。

・喫煙される方の場合、血行が悪くなるため、治癒の遅れや治療効果の低下を招くことがあります。

・糖尿病の方や喫煙される方でエムドゲインを用いた治療をご希望の方は、歯科医師とご相談いただき、状況によっては治療できない場合があります。