表面麻酔

表面麻酔は、麻酔注射の前に歯肉の表面に麻酔薬を塗布する麻酔法です。これにより、注射針が刺さる際の痛みや感覚を麻痺させることができるため、痛みに敏感な方も安心して治療を受けられます。

虫歯治療|夙川駅すぐの歯医者|西宮夙川ひかる歯科クリニック

虫歯治療では、虫歯によって侵された歯質を削り、失われた部分を詰め物や被せ物で補います。

初期の段階であれば、削らずに再石灰化を促すことで回復が期待できる場合もありますが、進行すると歯質を大きく削ったり、神経を除去したりする必要があり、歯の寿命を縮めてしまいます。

西宮夙川ひかる歯科クリニックでは、できるだけ歯質と神経を残す治療に力を入れ、患者さまの大切な歯を長く保つことを目指しています。どうぞお気軽にご相談ください。

虫歯治療に対して「痛みが心配」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。当院では、そのような不安をお持ちの方にも安心して治療を受けていただけるよう、痛みを和らげるさまざまな工夫を行なっています。具体的な取り組み内容は以下のとおりです。

表面麻酔は、麻酔注射の前に歯肉の表面に麻酔薬を塗布する麻酔法です。これにより、注射針が刺さる際の痛みや感覚を麻痺させることができるため、痛みに敏感な方も安心して治療を受けられます。

麻酔注射には、細い針を使用しています。針が細いほど刺入時の刺激が少なく、痛みも感じにくくなります。患者さまの負担をできるだけ抑えるため、細部にまで配慮した処置を心がけています。

電動⿇酔注射器を使用することで、麻酔液の注入速度や圧力を自動でコントロールできます。人の手による注射よりも一定のスピードで麻酔を行なえるため、注入時の痛みや違和感を最小限に抑えることが可能です。

治療後に痛みが予想される場合は、あらかじめ鎮痛剤を処方します。万が一痛みが出た際も、早めに服用していただくことで症状が和らぎ、安心してお過ごしいただけます。

進行した虫歯であっても、歯の神経である歯髄(しずい)を残すことで、歯本来の機能を保ちやすくなります。歯髄が残っていると、圧力や温度、痛みといった刺激に対する感覚が保たれるため、「噛む力を調整できる」「歯の異常に早く気づける」といったメリットがあります。歯の寿命を延ばし、将来的なトラブルを予防するためにも、可能な限り歯髄を保存することが重要です。

歯髄をすべて取り除くと、歯は免疫機能を失い、細菌感染や根尖性歯周炎などのトラブルが発生しやすくなります。しかし、歯髄保存療法で歯髄を可能な限り残すことで、こうしたリスクを最小限に抑えられます。再治療や抜歯を必要とする将来的な病気の発症を抑え、治療後も健康な状態を維持しやすくなります。

可能な限り歯髄を残すことで、歯の強度や柔軟性が保たれ、将来的に起こりやすい歯の破折を予防できます。これは、抜歯に至るリスクを大きく減らすことにもつながります。歯髄保存療法は、できるだけ自分の歯を長く使い続けたい方に適した治療法であり、歯を失わないための重要な選択肢の1つです。

MTAセメントは、ケイ酸カルシウムを主成分とする歯科用の特殊なセメントで、強い抗菌作用と優れた封鎖性をもち、人体への安全性も確認されています。

虫歯が歯髄まで達していても、歯髄の大部分が健康な状態であれば、感染した部分だけを除去し、露出した歯髄をMTAセメントで覆うことで、歯髄を保存することが可能です。また、虫歯が歯髄のすぐ近くまで進行している場合にも、MTAセメントを用いることで歯髄を保護できます。

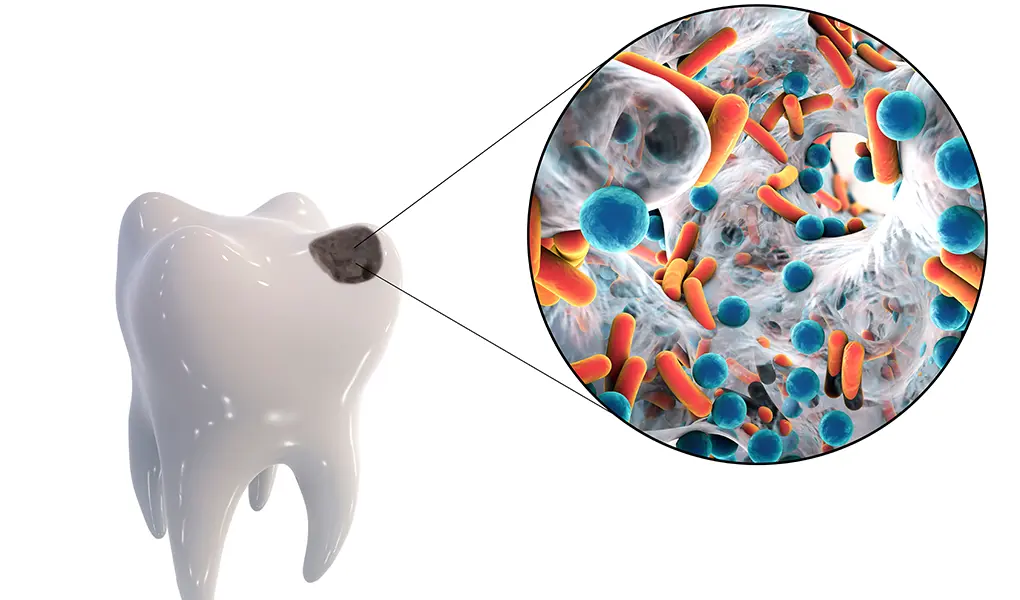

虫歯の主な原因は、歯垢の中に潜む虫歯の原因菌です。これらの菌は、飲食物に含まれる糖分をエサに酸をつくり、その酸が歯を溶かして虫歯を引き起こします。通常、唾液の働きによって歯は再石灰化するため、多少溶けても修復されますが、歯磨きが不充分だったり、糖分の多い食生活を続けていたりすると修復が追いつかず、虫歯になってしまいます。また、歯の質や菌の数も虫歯のなりやすさに関わります。

予防のためには、生活習慣を見直し、歯科で定期的な検診やクリーニングを受けましょう。

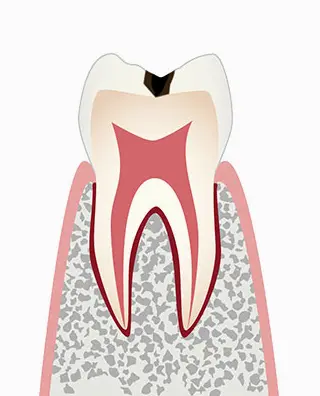

歯の表面のエナメル質が溶かされ、穴があいた段階です。溶かされた部分は茶色や黒の変色が見られます。冷たいものがしみることがありますが、痛みを感じることはほとんどありません。

虫歯部分を最小限に削り、コンポジットレジンとよばれる歯科用の白い樹脂を詰めて失った歯質を補います。虫歯が小さければ麻酔せずに治療できる場合もあります。

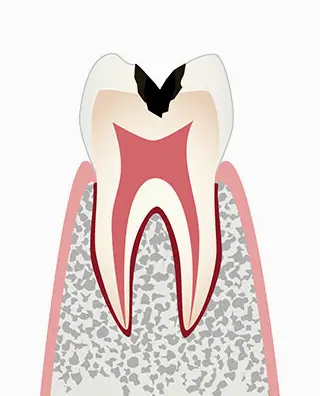

エナメル質の奥にある象牙質まで溶かされた段階です。象牙質には知覚があるため、冷たいものや甘いものがしみたり、軽い痛みを感じたりするようになります。虫歯の進行スピードが速まるため、早めの受診が大切です。

C1の治療と同様に、虫歯部分を削り、コンポジットレジで補います。削る範囲が広い場合は、コンポジットレジン製または金属製の詰め物・被せ物を作製し、失った歯質を補います。自費診療ならセラミックも選択可能です。

虫歯が、歯の中心にある歯髄まで進行した段階です。冷たいものにくわえて熱いものもしみるようになり、強い痛みを感じることが多くなります。この段階では、できるだけ早く受診しましょう。

虫歯部分を削って、細菌に感染した歯髄を根管内から丁寧に取り除いて洗浄・消毒します。根管内が無菌状態になったら充填剤を詰め、被せ物で失った歯質を補います。歯髄保存療法で治療することも可能です。

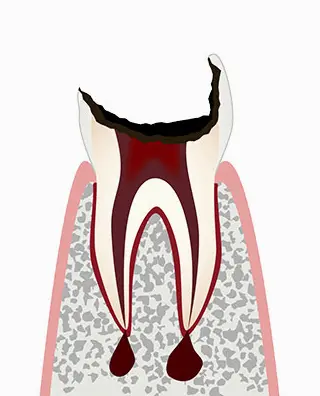

歯の大部分が溶かされて崩壊し、歯根のみが残った段階です。歯髄がすべて壊死すると痛みを感じなくなりますが、細菌が歯根の先端にまで到達すると、膿が溜まって激しく痛むことがあります。

虫歯部分を削って根管治療を行ないます。根管治療を行なっても歯を維持できない場合には、抜歯が必要です。抜歯後はブリッジや入れ歯、インプラントで補います。歯を守るためには、この段階になる前に治療することが必要です。

最初に、歯科医師がお口の状態を丁寧に確認します。虫歯だけでなく、歯肉の健康や噛み合わせのバランスなども含めた総合的な診察です。必要に応じてレントゲン撮影を行ない、目では確認しにくい虫歯の進行具合や歯根、骨の状態まで詳細に把握します。こうした情報をもとに、より的確な診断を行ない、治療方針を立てていきます。

診断結果をふまえ、虫歯の進行度に応じた治療法をご提案します。できるだけ歯を削らず、歯髄を温存できる「歯髄保存療法」が可能な場合には、その内容やメリットについてもしっかりご説明します。治療法だけでなく、費用や通院回数も含めて、患者さまのご希望に沿った治療をご相談のうえ決定します。

虫歯の部分を慎重に取り除きます。治療による痛みを軽減できるよう麻酔や治療器具にも充分に配慮しています。虫歯が深く進行し歯髄に達している場合には、根管治療が必要です。歯髄を除去し、根管内を清掃・消毒したら充填材で根管を封鎖します。削った歯質は、コンポジットレジンやセラミックなどを使って修復します。

歯髄が保存できるケースでは、MTAセメントを用いて歯髄保存療法を行ないます。

治療後は、虫歯の再発や新たなトラブルを防ぐため、当院で定期的な検診やリーニングを受けることをおすすめしています。お口の健康を保つためには、早期発見と早期治療が重要です。

・歯科治療の局所麻酔を行なう際、注射液の入ったカートリッジを装填したあと、歯科用注射針を取り付けて使用する機器となります。

・電動麻酔注射器を使用して行なう治療は保険診療となることもありますが、自費(保険適用外)での診療となることもあり、その場合は保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・使用することで痛みがやわらぎますが、痛みを完全になくせるわけではありません。

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医薬品です。歯の窩洞(虫歯部分を除去したあと、補綴物をセットするために形成した穴)の覆髄に使用します。

・機能性を重視するため自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・全ての症状に適用できるわけではありません。

・必ずしも歯髄を残せるわけではなく、症状によっては抜髄が必要になることがあります。

・MTAセメントはまたはMTAセメントに含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある方には、使用できません。

・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・噛み合わせによっては、また歯ぎしり・食いしばりの強い方の場合は、ごくまれに割れたり欠けたりすることがあります。

・ほかの補綴物に比べ長持ちしません。

・2次カリエスを発症する可能性があります。

・着色しやすい材料となります。

・治療内容によっては保険診療となりますが、機能性を重視する場合は自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・根管治療を行なうと、歯の構造が筒状になるため、歯が破折しやすくなります。

・再度根管治療を行なうとさらに根管壁が薄くなり、より歯が破折しやすくなりますが、コア(土台)と被せ物を接着力に優れたセメントで接着し、歯・コア・被せ物を一体化させることで、破折のリスクを抑えられます。

・再度根管治療を行なっても、予後が悪くなってしまうことがあります。このような場合は、外科的な治療で対応することがあります。